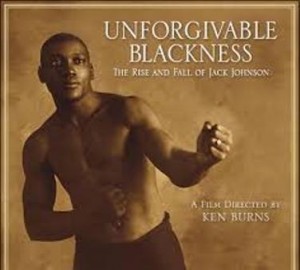

Jack Johnson

Il pugile che sfidò la Legge per amore

Il presidente americano razzista ha riabilitato la memoria del pugile nero perseguitato.

Se non fosse per l’effettiva autenticità del fatto, questa frase suonerebbe come un controsenso. La vicenda obiettivamente assume i contorni di una barzelletta di cattivo gusto: su sollecitazione dell’amico Sylvester Stallone, celebre Rocky dello schermo, Donald Trump nell’aprile 2018 twitta la sua intenzione di offrire la grazia postuma a Jack Johnson, campione dei pesi massimi nel 1908, ingiustamente incarcerato e in seguito condannato all’esilio. Più che come un perdono dovuto alla memoria del pugile scomparso, Trump presenta la riabilitazione tardiva come l’ennesima carrambata, associando in modo inopportuno la notizia al nome dell’amico-attore: «Stallone ha condiviso la sua storia con me, Johnson ha avuto processi e sofferenze molto forti e una vita controversa».

La vicenda di Jack Johnson, il Gigante di Galveston, viene così riportata alla luce quasi cento anni dopo i fatti con l’intento più o meno implicito di farne il nuovo “mito americano” e offrire ottima pubblicità per il film in lavorazione che vede, guarda caso, proprio Stallone in qualità di produttore. Donald Trump si serve della memoria del pugile morto per pianificare una precisa mossa politica e poter dare scacco matto all’avversario già sconfitto, Barack Obama, colpevole di non aver concesso nel 2015 il perdono presidenziale a Johnson in occasione dei settant’anni dalla scomparsa.

La clemenza di Obama si focalizzava sulle sofferenze dei vivi, mentre Trump – tuttora sordo al grido di protesta delle minoranze perseguitate – preferisce fare sfoggio della sua “commuovente” umanità offrendo una seconda chance ai morti.

Come previsto, il gesto inatteso del presidente ha suscitato clamore: l’immagine dei discendenti di Johnson ricevuti solennemente alla Casa Bianca è rimbalzata su tutti i giornali. Trump dal canto suo lo ha definito, come da copione: «un gesto simbolico contro il pregiudizio razziale».

Una storia di razzismo viene strumentalizzata per scopi politici. Il pugile “imperdonabilmente nero” condannato e esiliato dall’America bianca viene sfruttato un’ultima volta da questa stessa America allo scopo di salvare la facciata perbenista.

Proprio per questo motivo è importante ricordare la tragica vicenda del Gigante di Galveston, oggi più che mai: si tratta di un’ingiustizia che potrebbe ripetersi, anzi, già si ripete nell’America del 2018 che elegge Donald Trump come The White Great Hope e sconfessa le proprie colpe glorificando post-mortem l’afroamericano perseguitato.

Il Gigante di Galveston

Prima di diventare il più celebre campione di pesi massimi del primo Novecento, Jack Johnson era un fenomeno da baraccone. Il pugilato, per lui, si riduceva a uno spettacolo da circo allestito per divertire il pubblico pagante che voleva vedere gli afroamericani battersi a mani nude, all’ultimo sangue, come bestie selvatiche. Johnson era un ragazzo originario di Galveston, Texas, figlio di ex schiavi; a soli dodici anni aveva abbandonato la scuola per aiutare la famiglia con il lavoro.

A vent’anni era alto un metro e ottantotto e pesava ottanta chili: la sua stazza impressionava chiunque. Iniziava a farsi una certa fama nelle fiere itineranti del Massachussetts, e ad un certo punto si rese conto di meritare di più rispetto a quei ring improvvisati e quegli avversari sempre uguali.

La segregazione razziale era particolarmente ferrea all’epoca: appariva inammissibile che un pugile nero potesse sfidare un bianco, le due categorie erano distinte. In un incontro amatoriale, non ufficiale, Johnson sconfisse Joe Choynski, conosciuto come Il terrore della California. Da quel momento la sua vita cambiò. Dopo il match, i due dovettero trascorrere un periodo in carcere con l’accusa di aver turbato l’ordine pubblico e tra loro si instaurò una complicità inaspettata. Choynski riconobbe che Jack era una vera forza della natura e si offrì di diventare il suo allenatore. Era un freddo giorno di febbraio del 1901: la storia del Gigante di Galveston era appena cominciata.

Campione indiscusso

La sua fama lo precedeva e in breve tempo i campioni in carica vennero accusati di rifiutare l’incontro per vigliaccheria. Nel 1908, in occasione del Boxing Day, il canadese Tommy Burns accettò la sfida. Il match si disputò a Sidney ed entrò nella storia: Johnson sconfisse Burns in 14 riprese diventando così il primo campione afroamericano dei pesi massimi. Due anni dopo persino James Jeffries, ex campione in carica, decise di affrontare Jack affermando di «voler difendere l’orgoglio bianco».

Il 4 luglio 1910, il match si disputò a Reno, in Nevada. Davanti a una folla di ventimila spettatori, Jack Johnson annientò Jeffries e confermò il suo titolo di Re incontrastato della boxe mondiale.

Gli incontri causarono disordini e sommosse in vari Stati americani. Il talento non bastava ad assolvere il Gigante di Galveston dall’accusa di essere “imperdonabilmente nero”. La maggioranza bianca vedeva le sue vittorie come un insulto; mentre la minoranza afroamericana lo venerava.

I giornali non elogiavano i suoi successi, al contrario li mortificavano. Jack London, uno dei più famosi scrittori dell’epoca, scrisse sul New York Herald: «L’uomo bianco deve essere salvato».

La Legge Mann

L’ascesa di Jack Johnson doveva essere fermata. Il suo stile di vita e il crescente successo riscontrato tra il pubblico crearono scandalo nella comunità dell’epoca. Il pugile viveva ora in una grande villa in un quartiere residenziale e scorazzava per le strade sulla sua nuova fiammante Ford modello T. Infrangeva il codice stradale e non se ne preoccupava, anzi, le sue scorribande facevano notizia e persino pubblicità all’azienda automobilistica che giunse a regalargli auto all’ultima moda purché lui le utilizzasse nelle sue rocambolesche imprese.

Ma nessuno perdonò a Johnson il salto dell’ultimo ostacolo: sposare una donna bianca. Il suo gesto apparve come un oltraggio e una sfida all’ordine naturale delle cose. Jack era solito accompagnarsi a cantati di cabaret e decise di convolare a nozze con la sua ultima conquista: Etta Terry Duryea.

La povera Etta non ebbe vita facile: veniva continuamente ridicolizzata e ingiuriata con insulti feroci; non poteva neppure mettere piede fuori di casa senza che le venisse mossa un’osservazione spietata. Non resse alla pressione e si suicidò pochi mesi dopo il matrimonio.

La gente voleva punire l’arroganza di Johnson, rimetterlo al suo posto, ricordargli che non poteva vivere come un americano; ma lui era forte e ormai aveva conquistato anche quel poco di arroganza dei vincitori. Non si fermò. Tra le sue nuove conquiste c’era Lupe Vega, diva del cinema muto, ex compagna di Johnny Weissmuller.

Venne accusato di voler sminuire la sessualità dell’uomo bianco e ben presto trovarono un cavillo burocratico per fargli scontare il carcere: si trattava della Legge Mann, varata nel 1910, che impediva a un uomo di colore di trasportare una donna bianca fuori dai confini di Stato. Una delle sue ultime conquiste, Lucille Cameron, venne ritrovata in possesso di un biglietto ferroviario e tanto bastò. Johnson venne inchiodato alla sbarra del tribunale.

La legge Mann era stata originariamente creata per combattere la prostituzione, ma in questo caso venne applicata impunemente da una giuria di uomini bianchi per motivi razziali. Accusarono il Gigante di Galveston di aver commesso «un crimine contro natura». Per sfuggire alla pena del carcere Jack scappò a Cuba con l’amata Lucille, scontando un esilio volontario.

Quella condanna fu l’inizio della sua fine.

Imperdonabilmente nero

Riuscirono a demolirlo. A l’Havana di Cuba, il 15 aprile 1915, Johnson perse il titolo di campione dei pesi massimi contro il Cow Boy pallido Jesse Willard. Una foto lo ritrae a terra, con la mano sugli occhi per ripararsi dal sole di quel pomeriggio infernale.

Non abbandonò mai la boxe, anche se ormai non era più il suo regno. Jack Johnson continuò a combattere fino alla morte, che lo colse impreparato su una strada del North Carolina.

Era stata una brutta giornata: in un ristorante gli avevano persino rifiutato la cena a causa del colore della sua pelle. Non servivano un negro, avevano detto. Se n’era andato arrabbiato, un po’ ubriaco, guidando a tutta velocità per sfuggire a quel senso devastante di impotenza che lo travolgeva. Non vide la curva alla fine della strada; lo schianto fu fatale.

Non era mai stato un paladino della giustizia, un Martin Luther King della boxe; lui, in fondo, aveva pensato soltanto a se stesso. Aveva vinto molto, per un determinato periodo della sua vita aveva addirittura vinto tutto; ma non abbastanza. C’era una cosa che a un uomo spettava di diritto fin dalla nascita e a lui l’avevano tolta: si chiamava dignità.

Cercò di restituirgliela anni dopo il celebre jazzista Miles Davis con una canzone dal titolo A tribute to Jack Johnson che, ridonando la parola al pugile scomparso, alla sua voce univa anche la sua: «Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticarlo. E non permetterò mai che lo dimentichino!».

I’m Jack Johnson. Heavyweight champion of the world.

I’m black. They never let me forget it.

I’m black all right! I’ll never let them forget it!

Alice Figini

© Riproduzione Riservata

Ultimi commenti