Pierpaolo Pasolini

Il poeta e il pallone

Pasolini corre con la maglia numero sedici. Chiama la palla, la controlla, supera un avversario e la passa a un compagno che s’invola sulla fascia. Poesia è quel campo che odora di pesce fresco e sudore a Fregene, il mare di Roma, intorno alberi spettinati dal vento e pochi spettatori distratti seduti a bordocampo.

Dalle cure di una vita spesa «dentro una lirica, come ogni ossesso» Pierpaolo Pasolini trovava rifugio anche dentro una partitella di periferia. Nel filmato d’epoca del Fondo a lui intitolato arriva, toglie occhiali e cappotto e insegue il pallone come uno dei suoi ragazzi di vita. Nel sottoproletariato romano cercava lo spontaneismo, il carattere primitivo e puro; nel calcio il suo sapore popolare, rituale, dunque sacro. A Enzo Biagi, che nel 1973 gli chiese che cosa sarebbe voluto diventare non fosse stato scrittore e regista, Pasolini rispose: «Un bravo calciatore. Dopo la letteratura e l’eros, per me il football è uno dei più grandi piaceri».

Una passione inestinguibile

All’inizio degli anni Cinquanta il poeta è già a Roma, dove insegna in una scuola media di Ciampino. Cravatta grigia, giacca sfilacciata, all’intervallo si confonde tra i suoi allievi, giocando a calcio con loro. Spesso li porta a Fiorano, dopo l’Appia Antica. «Non ci insegnava solo il latino, la storia e la geografia – avrebbe raccontato uno di loro, un certo Vincenzo Cerami – ma anche come appoggiare il piede quando bisogna far partire i traversoni».

Col calcio Pasolini giocò a creare un linguaggio. Anzi, per lui il calcio stesso era un linguaggio: il fonema un “podema”, la sintassi una partita, la poesia gol e dribbling. Così, i veri grandi scrittori del suo tempo erano gli “elzeviristi” Rivera e Mazzola, e Corso e Riva e Bulgarelli, il prosatore realista. Infine, i “poeti” brasiliani.

Si era innamorato del pallone a Bologna, ore e ore di fila a giocare sui Prati di Caprara. Stukas, lo chiamavano, omaggiando la sua velocità sulla fascia destra col nome di un aereo tedesco. Fu capitano della squadra di Lettere che conquistò il campionato interfacoltà del 1941. La sua fede rossoblù, una passione mai estinta, nemmeno quando prese a frequentare tutte le domeniche l’Olimpico di Roma. Nacque negli anni dei trionfi europei dello squadrone che tremare il mondo fa, gli anni di Fedullo, Andreolo e Reguzzoni, degli scambi tra Biavati e Sansone. «Che domeniche allo stadio Comunale!» ricorderà nostalgico il poeta.

Aspetterà il Bologna nella capitale, cercandolo sempre, anche in altri stadi d’Italia, anche in qualche verso o nella corrispondenza con gli amici intellettuali. A Vittorio Sereni, tifoso dell’Inter, preannunciava in una lettera del 1954 la sua imminente presenza a San Siro per la trasferta bolognese contro i nerazzurri, insieme a Paolo Volponi, anche lui rossoblù. «E la nostra gioia sarà la tua disfatta» ghignava pregustando la vittoria.

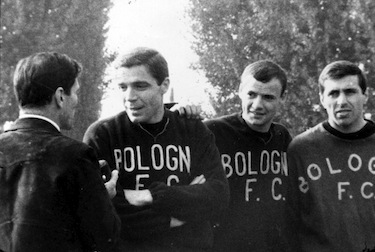

Quando nel giugno del 1964 il Bologna è in ritiro a Fregene per preparare lo spareggio-scudetto poi vinto con l’Inter, Pasolini arriva con tanto di troupe al seguito e intervista i suoi idoli per il documentario Comizi d’amore, sui rapporti tra gli italiani e il sesso. Vorrebbe Bulgarelli anche nel suo Decameron, ma il campione declina l’invito.

L’Olimpiade di Roma

Con l’accensione della fiamma olimpica a Roma, Pasolini presta le sue osservazioni anche ad altre discipline sportive. Non è tra i supporter dei Giochi, anzi, ne sottolinea il rischio di un sovvertimento della vita comune e dell’ordine pubblico. Tuttavia, quando la direttrice della rivista Vie Nuove Maria Antonietta Maciocchi gli propone una corrispondenza dalle Olimpiadi, accetta. Nel commento alla cerimonia di apertura Un mondo pieno di futuro, gli sembrerà che a sfilare non siano le delegazioni in sé, con le vecchie e nuove nazioni che rappresentano, ma «brani di storia contemporanea, vivi, come brandelli di carne». Seguirà con interesse anche i 1500 metri in cui il tedesco Kaufmann vince un epico testa a testa con l’americano Davis.

Ma l’atletica non riuscirà mai a conquistare davvero Pasolini, anche se negli anni universitari lo scrittore aveva provato a praticarla insieme al compagno di liceo e sodale Luciano Serra, che ricordava divertito una gara di 1500 metri in cui il poeta sorprese tutti partendo a razzo, salvo poi infilare la scaletta del sottopassaggio… per un attacco di dissenteria.

Le corse per Pasolini erano uno sport elitario, eccezion fatta per la maratona, cui riconosceva la potenza della tragedia. Ai bagliori della Roma olimpica il poeta preferiva le «miserande casette» della borgata, dove una sera portò il ciclista russo Viktor Kapitanov, vincitore della prova su strada, accolto festosamente dagli sfrattati, gli esclusi, «nei loro eleganti stracci di malandrini». Di questa condizione umana solo il calcio poteva diventare metafora, e insieme riscatto.

Pasolini non si curava di sporcare l’abito quando sentiva un pallone ruzzolare. Giocava a calcio anche sul set.

L’ultima partita

Nella primavera del 1975 girava a Mantova Salò – Le centoventi giornate di Sodoma, mentre a Parma Bertolucci era impegnato nelle riprese di Novecento. Fu l’occasione di una sfida tra i due, che allestirono alla Cittadella le rispettive rappresentative calcistiche: rossoblù quella di Pasolini, dai colori fluorescenti quella di Bertolucci.

L’ultima immagine di Pasolini su un campo di calcio è a Trapani, per un incontro della Nazionale Attori e Cantanti

Novecento contro Centoventi finì 5-2 «grazie ai calzettoni psichedelici» dei primi, titolò la Gazzetta di Parma, che avrebbero abbagliato gli avversari. Pasolini lasciò il campo furioso. «La prendeva sul serio» provò a spiegare Ugo Chessari, attore ed ex giocatore del settore giovanile della Lazio. Anche quando capitanava per beneficienza Ninetto Davoli, Franco Citti e tanti altri nella nazionale Attori e Cantanti.

Avrebbe dovuto disputare una gara il 4 novembre 1975 a Palermo. Invece la sua ultima partita fu una fuga a piedi dalla morte, mentre tra le tante, inquietanti domande che ancora solleva la sua fine vigliacca, ne riaffiora una che il poeta poneva a se stesso: «Tutto è cambiato, ma le domeniche agli stadi, sono rimaste identiche. Me ne chiedo il perché…».

Graziana Urso

© Riproduzione Riservata

Fonte: Testimonianze raccolte da Angela Molteni in www.pasolini.net

Ultimi commenti