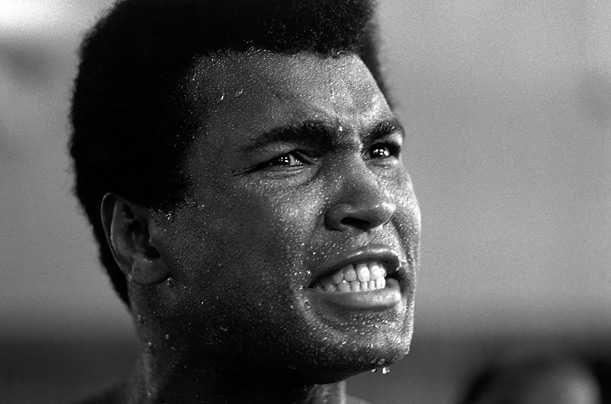

Muhammad Ali

Muhammad Ali

Il guerriero che difese la pace

La forza, Muhammad Ali, l’ha sempre avuta nel sangue; non è mai stata soltanto un’energia straordinaria in grado di abbattere ogni genere di barriera, umana o sociale, incontrata lungo il percorso, ma soprattutto un’inclinazione alla sfida che in ogni istante della sua vita emergeva con prepotenza, chiedendo di essere ascoltata.

Già al fratellino Rudy appariva inconcepibile – addirittura folle – al tempo dei giochi della loro infanzia, che Cassius Marcellus Clay (il nome con cui era nato) pretendesse di essere colpito con delle pietre, forse sospinto dallo spirito di onnipotenza che segue la scoperta dei supereroi. Eppure, non appena Rudy si decise a sfidare il fratello, la reazione apparve sorprendente: Cassius riusciva ad evitare ogni colpo, le pietre non giungevano nemmeno a sfiorarlo.

La sua agilità e la sua determinazione restavano però sopite a Louisville, la cittadina a Nord del Kentucky in cui era nato, dove nessuno si aspettava grandi imprese da un ragazzino di colore troppo vivace ed impetuoso. Occorreva qualcuno capace di vedere in lui la fiamma che aveva abbagliato gli occhi veneranti del fratellino.

E quel qualcuno venne, sotto strane sembianze e in un momento del tutto inaspettato: era l’ottobre del 1954, Cassius aveva dodici anni ed era paurosamente infuriato perché la sua bicicletta era stata rubata. Il furto si era verificato all’esterno del Columbia Auditorium, dove si stava svolgendo il Louisville Home Show; una volta scoperto il misfatto, il ragazzino venne colto da una rabbia feroce che lo spinse a rivolgersi ad un poliziotto di guardia dicendo che avrebbe picchiato il ladro della sua bicicletta. L’affermazione fece sorridere l’uomo in divisa, allo stesso tempo però la scintilla di coraggio nello sguardo di Cassius un poco lo sorprese. «Bene» gli rispose «faresti meglio a imparare come combattere prima di cominciare a minacciare la gente».

Una frase capace di definire il corso della vita del ragazzo: finalmente prende forma un obbiettivo in cui il ragazzo può incanalare tutta la sua forza, un’attività in grado di dare un senso alle sue attitudini. Il nome del poliziotto è Joe Martin e, per un fortuito caso del destino, nel tempo libero l’uomo allena dei giovani pugili nella palestra di Louisville.

Ben presto a Martin sono chiare le potenzialità del ragazzo, perciò lo sottopone ad un duro allenamento con l’intento di affinarle al massimo. Di lui dirà in seguito: «Si distinse perché aveva molta più determinazione degli altri ragazzi. Era un bambino disposto a fare i sacrifici necessari per ottenere qualcosa di utile dallo sport. Era, semplicemente, il più duro lavoratore fra i bambini che ho allenato».

Un’ascesa trionfale

Appena sei anni dopo l’incontro con Joe Martin fuori dall’Auditorium, le fatiche di Cassius cominciano a dare i primi frutti: nel 1960 il giovane sbalordisce con la vittoria dell’oro olimpico ai Giochi di Roma, nella categoria dei pesi mediomassimi. Inizia così il suo periodo migliore e in breve tempo il giovane pugile riesce ad attrarre su di sé l’attenzione del grande pubblico: seguono i famosi incontri con Lamar Clark e Doug Jones, entrambi sconfitti dall’emergente e inarrestabile Clay.

Il successo accompagna la crescita umana e sportiva del ragazzo: ora i contratti professionali si moltiplicano e il denaro diventa una componente certa, quasi scontata, nella vita di Clay. I soldi però non gli daranno alla testa. La sua prima spesa folle sarà un atto di sfrontata generosità: una Cadillac rosa, molto personalizzata, come regalo alla madre.

L’autentica glorificazione di Cassius avviene il 25 febbraio del 1964 nella soleggiata Miami, dove conquista la corona di Campione del Mondo dei pesi massimi battendo Sonny Liston, una delle più brillanti stelle del firmamento sportivo del tempo. Lo scontro con il giovane Clay, considerato allo stesso modo feroce e temibile, si preannunciava una lotta fra leoni.

A Liston si riconosceva una forte carica psicologica capace di inibire le prestazioni dei rivali; gli abiti che indossava sul ring erano studiati con cura e contribuivano, assieme al cipiglio truce che lui immancabilmente assumeva, ad intimorire chiunque gli si trovasse davanti ancor prima dello scontro. La sua potenza, poi, era invincibile e funesta, non risparmiava nessuno: ne è un esempio il match del 1958 contro Wayne Bethea, colpito così duramente da perdere sette denti. Molti dei suoi avversari furono scaraventati fuori dalle corde del ring o colpiti ripetutamente anche dopo la resa. Detto questo, naturale che si rivelasse difficile trovare sparring partners per i suoi allenamenti: per soli cinquanta dollari, nessuno aveva intenzione di rischiare l’intera dentatura, se non di più.

Le famigerate imprese di Liston si ripercossero sul ventiduenne Clay che, alla vigilia dell’incontro, venne sopraffatto dall’ansia al punto che i medici registrarono un insolito sbalzo della sua pressione sanguigna. Confessò in seguito ad un giornalista: «Ero spaventato. Sonny Liston era uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Colpiva duro ed era deciso ad uccidermi, ma ero là, non avevo scelta». Un attimo di scoramento che, visto alla luce delle successive eccezionali prove di Clay, suscita tenerezza: anche un grande campione come lui, dunque, temeva di deludere le aspettative.

Clay vs. Liston

Cassius non immaginava neppure l’insospettabile svolta che il match in Florida avrebbe significato per la sua carriera: riesce infatti a ferire il campione, colpendolo proprio sotto l’occhio sinistro e, mentre già di per sé lo smacco potrebbe apparire sorprendente, ancora più scioccante è la sconfitta di Sonny all’inizio del settimo round. Il campione si ritrova abbattuto, incapace di rialzarsi lamentando un forte dolore alla spalla sinistra; appare del tutto inerme, sovrastato dalla figura imponente di Cassius.

Naturalmente, come per tutte la grandi vittorie, non mancano le malelingue che vociferano sul possibile coinvolgimento della mafia, colpevole di aver pilotato l’incontro in anni in cui scommesse e affari pubblicitari rappresentavano un vero e proprio business per la malavita organizzata. In ogni caso, dopo il discusso esito del primo match, la scontata rivincita tra Clay – nel frattempo convertitosi all’Islam e cambiato il nome in Muhammad Ali (letteralmente benedetto da Dio) – e Liston non si fece attendere, anche se avvenne un anno dopo a Lewinston nel Maine, di fronte ad una platea semivuota. L’incontro fu rapido e si risolse con una nuova vittoria di Ali. Pochi minuti dopo l’inizio del primo round Sonny Liston rovinò a terra, tramortito, sotto lo sguardo scioccato di Muhammad Ali che con veemenza lo sollecitò a rialzarsi: «Get up and fight!». «Alzati e combatti!».

Il micidiale colpo assestato da Ali in grado di abbattere Liston passò alla storìa come il pugno fantasma, così denominato per la sua terribile potenza, seppur quasi impercettibile agli occhi degli osservatori. Complici dell’illusione furono l’estrema vicinanza fra i due combattenti e l’agilità del pugile di Louisville.

Pilotato o no, nulla può impedire a quell’incontro di entrare nella storia della boxe e sopravvivere a lungo nella memoria della gente comune: si respira un sentore epico in quella scena, il genere di immagine capace di lasciare il segno nella coscienza collettiva: l’eroe indomabile è stato sconfitto, ed ora il mondo spalanca gli occhi e si inchina al cospetto di un grande vincitore.

Combattere sì, ma contro la guerra

Il mito di Muhammad Ali non si affermò semplicemente grazie alla sua forza sul ring, ma ebbe pieno compimento attraverso la lotta del pugile nella vita reale, in cui le persone combattevano con l’intenzione di uccidersi, non di vincere una medaglia. E lui, che era massiccio e vigoroso e intimoriva l’avversario con la sola potenza della voce, di uccidere non voleva proprio saperne.

Un anno dopo l’incontro con Liston, nel 1966, giunse anche per lui la chiamata alle armi: in Vietnam c’era la guerra, e l’America necessitava di uomini robusti e temprati, come lui, per sconfiggere i Vietcong. Ali divenne uno dei più fedeli seguaci di Malcolm X che, al pari di Martin Luther King, si batteva contro la segregazione razziale in America e difendeva, oltre ai diritti dei cittadini neri, anche l’islamismo. «L’Islam non è odio» dichiarò Clay in risposta a chi contestava la sua scelta spirituale. «Dio non sta con gli assassini».

Di conseguenza, la prospettiva di combattere in Vietnam e macchiarsi le mani di sangue per lui era inaccettabile. La sua lotta aveva come fine soltanto la dignità: aveva combattuto per difendere se stesso sul ring, aveva combattuto per difendere la sua razza e la sua fede; e avrebbe continuato a combattere per tenere alto il baluardo della pace, non per diffondere terrore e morte. La sua opinione sulla guerra in Vietnam si può riassumere nell’emblematica frase: «I Vietcong non mi hanno mai chiamato negro». Da quella gente non si sentiva offeso, quelle persone che vivevano a migliaia di chilometri di distanza da lui non gli avevano fatto alcun male.

Ciò nonostante, la sua decisione non venne accolta positivamente: il rifiuto di arruolarsi gli costerà una condanna al carcere – mai scontata – e a cinque milioni di multa. Gli ritirarono il patentino di pugile e fu dichiarato decaduto dal titolo nel 1967. Tre anni dopo tornò sul ring, ma perse il match per il titolo con Joe Frazier. Tuttavia, l’energia di Ali era indomabile ed ormai lui lo aveva pienamente dimostrato al di fuori del quadrato del ring, dove quando un uomo cade deve imputare il fallimento solo a sé stesso e alla sua debolezza, non ad altri.

Memorabile fu la vittoria su George Foreman che, il 30 ottobre 1974, gli valse ancora una volta la conquista del titolo mondiale. L’incontro si svolse a Kinshasa, nello Zaire, e la suggestiva ambientazione ispirò la denominazione The Rumble in the Jungle – il ruggito nella giungla, con cui da allora verrà sempre ricordato. E da quell’istante Ali non smise più di ruggire, malgrado le molte disgrazie che avrebbero potuto spegnerlo, fra cui la malattia infame che lo colpì nel 1984: il morbo di Parkinson.

Con le mani tremanti, eppure sempre animate dalla loro abituale sicurezza, Muhammad Ali apparve ancora una volta al grande pubblico come ultimo tedoforo all’Olimpiade di Atlanta nel 1996. Rendeva onore allo sport, che aveva illuminato la sua vita, e, fissando la sua figura imponente anche se resa più fragile dal tempo, la gente rendeva onore a un grande uomo.

Alice Figini

© Riproduzione Riservata

Ultimi commenti